Конец пятидесятых и начало шестидесятых годов двадцатого века стали важнейшим рубежом в истории мирового автомобилестроения. Быстрый научно-технический прогресс в области химии пластических масс и эксплуатационных материалов, технологиях обработки металла и электронике, дорожном строительстве и организации дорожного движения привёл к скорым и радикальным изменениям в облике и конструкции автомобилей, скачкообразному росту их эксплуатационных свойств и потребительских качеств.

Автомобильный дизайн также развивался семимильными шагами, следуя за радикальными изменениями в общественной жизни, вкусах и менталитете людей, порождая новые, невиданные ранее формы и образы.

На этом фоне автомобили, разработанные в середине и второй половине пятидесятых годов, очень быстро выработали свой ресурс морального старения — в том числе и советская «двадцать первая» «Волга» с её характерным для середины пятидесятых стайлингом.

Собственно говоря, по американским меркам «Волга» первого поколения выглядела техническим антиквариатом уже к концу того же десятилетия — но в Штатах в те годы любой трёхлетний автомобиль считался настоящей древностью. При этом техническая «начинка» американских автомобилей менялась куда реже: например, шасси ровесника «двадцать первой», Ford'a модели 1957 года, выпускалось с минимальными техническими изменениями и ежегодным рестайлингом кузова до осени 1964.

В Европе это поколение моделей продержалось несколько дольше. Например, близкий по стилю к «Волге» Ford Consul (Великобритания) был в серии с 1956 по 1962 годы, Simca Vedette (Франция) — с 1954 по 1961, аналогичное поколение «Опелей» модели Kapitän (ФРГ) выпускалось с 1954 по 1963, Mercedes-Benz Ponton (ФРГ) — с 1953 по 1962.

В Европе это поколение моделей продержалось несколько дольше. Например, близкий по стилю к «Волге» Ford Consul (Великобритания) был в серии с 1956 по 1962 годы, Simca Vedette (Франция) — с 1954 по 1961, аналогичное поколение «Опелей» модели Kapitän (ФРГ) выпускалось с 1954 по 1963, Mercedes-Benz Ponton (ФРГ) — с 1953 по 1962.

Некоторые иностранные аналоги старой «Волги» протянули ещё дольше. В консервативной Великобритании Humber Hawk оставался на конвейере с 1957 до 1967 года, в Швеции Volvo 120 / Amazon выпускался с 1955 по 1970, причём до 1967 параллельно с совсем архаичным «победаобразным» Volvo PV — правда, с того же 1967 года его постепенно стала вытеснять новая модель Volvo 140. Это были полюбившиеся публике и имевшие хороший сбыт даже несмотря на устаревшую внешность модели, для которых их производители делали исключение, продолжая выпуск вплоть до момента, когда это было экономически целесообразно. Но с течением времени таких исключений становилось всё меньше, пока из них всех не остался только Checker — бессменный стандарт американского такси до самого начала восьмидесятых годов.

Некоторые иностранные аналоги старой «Волги» протянули ещё дольше. В консервативной Великобритании Humber Hawk оставался на конвейере с 1957 до 1967 года, в Швеции Volvo 120 / Amazon выпускался с 1955 по 1970, причём до 1967 параллельно с совсем архаичным «победаобразным» Volvo PV — правда, с того же 1967 года его постепенно стала вытеснять новая модель Volvo 140. Это были полюбившиеся публике и имевшие хороший сбыт даже несмотря на устаревшую внешность модели, для которых их производители делали исключение, продолжая выпуск вплоть до момента, когда это было экономически целесообразно. Но с течением времени таких исключений становилось всё меньше, пока из них всех не остался только Checker — бессменный стандарт американского такси до самого начала восьмидесятых годов.

В СССР в эти годы также происходили масштабные сдвиги в политической, экономической и общественных сферах, которые впоследствии окрестят «хрущёвской оттепелью». Благосостояние трудящихся росло, и вслед за ним постепенно росло и количество автомобилей личного пользования — хотя их доля в потоке автотранспорта по-прежнему была невелика. Спрос на них к концу пятидесятых достиг такого уровня, что, записавшись на покупку даже отнюдь не дешёвой «Волги» М-21И в 1959, реально выкупить её можно было рассчитывать году к 1965 — уже новой модификации ГАЗ-21Р.

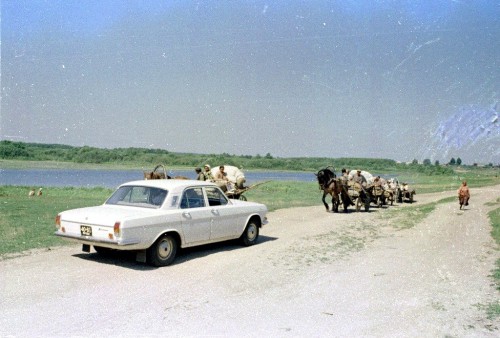

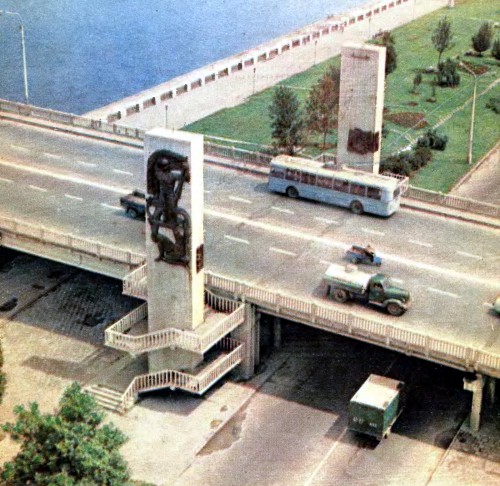

Развивалась дорожная сеть страны, на смену составлявшим основу дорожного хозяйства в первое послевоенное десятилетие гравийным и вымощенным бетонными плитами дорогам в ней приходили современные асфальтированные междугородные автомагистрали:

Тем не менее, за пределами крупных городов и связывающих их транспортных артерий всё ещё не были редкостью и картины подобные этой:

Тем не менее, за пределами крупных городов и связывающих их транспортных артерий всё ещё не были редкостью и картины подобные этой:

Естественно, что подобное разнообразие условий эксплуатации приходилось в полной мере учитывать конструкторам тогдашних советских автомобилей, и вдвойне — конструкторам «Волги», которая была в первую очередь предназначена для эксплуатации в самых жёстких условиях работы в такси.

Советская автомобильная промышленность в деле обновления своего модельного ряда всегда ориентировалась главным образом не на переменчивые и, зачастую, бессмысленные метания моды, а на обеспечение оптимальных сроков службы производственного оборудования и оснастки, созданных для выпуска конкретной модели, в первую очередь — её главной и наиболее дорогой «детали», кузова.

Но и у нас в 1962 году был проведен серьёзный рестайлинг ГАЗ-21. Несмотря на минимум изменений кузовного «железа», модернизированная «Волга» стала визуально легче, стремительнее и ощутимо современнее, даже приобретя некий налёт характерного для шестидесятых «пластмассового» футуризма. Это была хорошая, удачно спроектированная машина, в полной мере удовлетворяющая специфическим требованиям своего основного предназначения и очень любимая шофёрами.

Между тем, сделать её высокий (1 620 мм) кузов и узкоколейное шасси разработки середины пятидесятых, восходящее по своим конструктивным решениям ещё к «Победе» (1946 год), соответствующими современным требованиям никакая модернизация, увы, уже не могла. Поэтому уже с конца пятидесятых годов на заводе начали работу над принципиально новой моделью на смену «двадцать первой».

Причем в отличие от, скажем, «Москвича», модели которого в те же годы сменяли друг друга на конвейере «градиально» — сначала появлялись «переходки» со старым кузовом и подновленными агрегатами, потом новый кузов, и так далее, — на Горьковском заводе было принято решение о создании принципиально нового поколения легковых автомобилей, практически без использования или с очень ограниченным использованием узлов и агрегатов предыдущего.

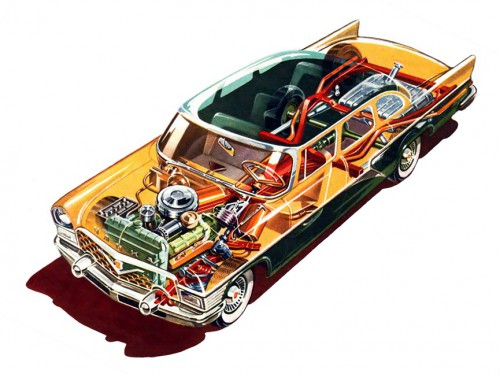

Как ни странно это может покажется на первый взгляд, отправной точкой в работах на «Волгой» ГАЗ-24 следует считать разработку и постановку в производство новой модели большого класса — «Чайки» ГАЗ-13 (выпускалась с января 1959 года). И дело здесь в том, что уже к середине пятидесятых годов характерной чертой всей легковой продукции ГАЗ-а стали «семейственность» и вытекающая из неё высокая степень унификации внутри модельного ряда.

Все легковушки ГАЗ первого послевоенного поколения — «Победа» М-20, ЗиМ ГАЗ-12 и «Волга» ГАЗ-21 — были построены по сути на единой платформе с несущим кузовом, которая каждый раз масштабировалась соответственно габаритам конкретной проектируемой модели. При этом по конструкции силовых элементов днища и передка, передней подвески и многих других элементов кузова и шасси они были во многом идентичны или как минимум близки друг к другу.

Но уже к середине — второй половине пятидесятых стало очевидно, что эта разработанная ещё в сороковых годах платформа быстро становится устаревшей. Накопился и солидный опыт эксплуатации построенных на ней автомобилей, который позволил несколько по иному взглянуть на конструкцию отдельных узлов и агрегатов.

Не соответствовало современным представлениям об устойчивости и управляемости автомобиля высокое расположение центра тяжести, обусловленное высоко расположенным над несущими элементами днища полом кузова.

Не удовлетворяла возросшим (а говоря точнее — только-только появившимся) требованиям к пассивной безопасности конструкция рулевого механизма с передним расположением рулевой трапеции (при ударе расположенный перед балкой подвески, рулевой механизм начинал смещаться вместе с рулевой колонкой в сторону салона, угрожая водителю тяжелыми травмами грудной клетки).

Не выдерживала большого пробега по плохим дорогам штампованная балка подвески, со временем приобретая прогиб, мешающий выставить правильные установочные углы передних колёс, имели сравнительно небольшой ресурс некоторые её детали, а сама передняя подвеска с её многочисленными резьбовыми шарнирами требовала постоянной обильной смазки (объём работ по её обслуживанию был в разы больше, чем для привычной современным волгарям подвески ГАЗ-24).

Наконец, оказалось, что сам по себе несущий кузов является не совсем выигрышным решением в случае столь крупного автомобиля, как ЗиМ: на очень большом пробеге (справедливости ради — существенно превосходящем установленный заводом нормативный ресурс) он терял жёсткость и начинал «играть» на неровностях.

Таким образом, уже к началу работ по «Чайке» ГАЗ-13 (1955 год) стала совершенно очевидна необходимость перехода к качественно новым техническим решениям — как на проектируемом в данный момент автомобиле большого класса, так и на будущем среднего, который должен был пойти в производство вслед за «Чайкой».

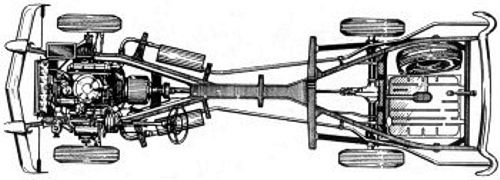

Именно «Чайка» ГАЗ-13 стала первым послевоенным автомобилем Горьковского завода, построенным на полностью новой, ничем напрямую не связанной с «Победой» (а если покопаться, то и со ставшим прототипом многих из конструктивных решений её шасси довоенным Opel Kapitän) платформе. И главным её отличием стала применённая впервые в послевоенной истории горьковских легковых автомобилей отдельная от кузова несущая рама.

Рама «Чайки» была хребтовой, Х-образного типа, с закрытым трансмиссионным тоннелем, к которому спереди и сзади были присоединены лонжеронные оконечности в виде вилок. Она сочетала небольшую массу, очень высокую жёсткость на кручение и обуславливала низкий центр тяжести благодаря более низкому расположению пола пассажирского салона (ведь теперь под ним не было лонжеронов, только центральный хребтовый тоннель рамы), а также обеспечивала хорошую защиту карданного вала, большая часть которого находилась внутри замкнутого центрального тоннеля рамы (что также добавляло элементы акробатики в работу по замене промежуточной опоры кардана).

Для своего времени это был пример достаточно передового и высокоэффективного конструктивного решения. У автомобиля с такой рамой кузов по сути был полунесущим, так как его короба порогов также участвовали в восприятии нагрузки наряду с самой рамой — благодаря чему достигалось существенное облегчение конструкции в целом. Именно поэтому рамная «Чайка» практически не потяжелела по сравнению со своим предшественником, ЗиМ-ом, имевшим несущий кузов — зато стала существенно жёсче на кручение и долговечнее.

Примерно в те же годы на этот тип рамы перешли автомобили различных подразделений корпорации General Motors: бывший в то время мировым стандартом автомобиля высшего класса Cadillac перешёл на неё в 1957 модельном году, а массовые марки — ближе к концу пятидесятых. Причём переход этот был совершён в тот момент, когда в СССР уже ездили первые ходовые прототипы «Чайки», так что говорить о каком либо заимствовании со стороны советских конструкторов вряд ли приходится, тем более, что по конструкции их рамы и шасси в целом также весьма существенно отличались. Впоследствии рама того же типа была также применена, в числе других, на спортивных Triumph Spitfire (1962), Lotus Elan (1962) и DeLorean DMC-12 (1981).

Наряду с рамой, на «Чайке» появились полностью новая передняя подвеска с рычагами, прикреплёнными к раме через не требующие смазки резинометаллические шарниры и регулировкой развала колёс при помощи прокладок (вместо эксцентриковых втулок), рулевое управление с задним расположением рулевой трапеции и перенесённым назад, за балку подвески рулевым механизмом, телескопические амортизаторы вместо архаичных рычажных, тормоза с саморегулирующимися колёсными цилиндрами и вакуумным усилителем, первый в истории завода V-образный двигатель, спроектированный с учётом опыта работ над «четвёркой» для ГАЗ-21 и многие другие технические новшества. В общем, как это было и в случае с ЗиМ-ом, разработка Горьковского завода оказалась хоть ниже по рангу, чем лимузины ЗиЛ высшего класса, но явно выше их по уровню технической проработки и оригинальности решений.

Уже из одного перечня внедрённых в конструкции ГАЗ-13 новинок становится понятно, что, несмотря на свой экзотический внешний дизайн, по своим конструктивным решениям это был автомобиль того же поколения, что и «Волга» ГАЗ-24. Именно на «Чайке» были «обкатаны» очень многие элементы конструкции, и даже целые узлы и агрегаты, которые впоследствии были применены и на выпускаемой ГАЗ-ом массовой модели среднего класса.

В самом начале

Итак, когда в 1958 году на ГАЗ-е приступили к проектированию нового поколения «Волги», очень многие из запланированных для него конструктивных решений уже были реализованы и «обкатаны» на флагманской модели завода, создавая основу для сохранения привычной и очень удобной как для производственников, так и для эксплуатационников «семейственности» и унификации в рамках легкового модельного ряда

Один из конструкторов автомобиля, Владимир Борисович Реутов, занимавшийся в своё время его компоновкой, вспоминает, что на начальном этапе разработки для новой «Волги» даже активно прорабатывался вариант с отдельной рамой и шасси, представляющем собой своего рода уменьшенный вариант шасси ГАЗ-13. Именно обводы этой рамы — основы будущего автомобиля — легли в 1959 году на плаз ведущего конструктора автомобиля Александра Михайловича Незорова, что можно считать фактическим началом работ по новому автомобилю.

О причинах отказа от изначальной рамной концепции создатели автомобиля говорят достаточно скупо. Владимир Борисович, например, довольно туманно намекает, что это позволило облегчить решение многих конструктивных вопросов, возникших в ходе проектирования.

Так или иначе, но в конечном итоге разработчики всё же становили свой выбор на несущем кузове, в котором конструктивно схожие с рамой элементы оставались лишь в силовой структуре передка (лонжеронный подрамник), а пол салона был «подвешен» между широко раздвинутыми коробами порогов. Но это был уже совсем другой несущий кузов по сравнению с предыдущими моделями завода: цельносварной, с прикреплёнными точечной сваркой передним подрамником и задними крыльями, существенно более жёсткий и долговечный. Оказалось, что и отдельная несущая рама, и несущий кузов имеют свои, чётко очерченные пределы применимости, и унификация между автомобилями среднего и большого класса по конструкции несущей структуры кузова идёт скорее во вред, чем во благо.

Такое решение вполне соответствовало и практике тогдашнего мирового автомобилестроения, в котором автомобили с несущим кузовом завоёвывали всё более видное место: если ещё во второй половине пятидесятых годов практически все модели североамериканского рынка имели отдельную от кузова раму, то в начале шестидесятых даже в Штатах автомобили с несущим кузовом стали вполне привычным явлением, особенно в классе «Волги». Кроме того, именно в те годы в американской печати активно муссировалась тема низкой пассивной безопасности автомобилей с Х-образной рамой, которая и действительно была слабее при боковом ударе, чем несущий кузов с развитыми коробами порогов или периферийная рама с её лонжеронами, расположенными непосредственно за наружными порогами кузова.

С самого начала разработка нового автомобиля велась под три типа двигателя, разработанных в заводском КБ Гарри Вольдемаровича Эварта: модернизированную рядную «четвёрку» от ГАЗ-21, V6 и V8. Любой из них должен был устанавливаться под капотом без существенных переделок самого автомобиля. На каком-то этапе к ним добавились и несколько моделей дизельных моторов иностранного производства, на которые указали импортёры автомобиля из Европы. Кроме того, было запланировано как минимум три типа трансмиссии: механическая трёхступенчатая с овердрайвом (автоматически включающейся повышающей передачей, примерно как «пятая» в современных коробках), механическая четырёхступенчатая и «автомат». Такое разнообразие комплектаций автомобиля явно было для разработчиков в новинку, ощутимо повысив сложность разработки автомобиля, особенно с учётом того, что в те годы все работы по компоновке выполнялись исключительно при помощи ватмана и «кальки», без использования компьютерных технологий и систем автоматизированного проектирования.

Версию «Волги» с V6 и V8 планировалось изначально позиционировать — видимо, в первую очередь, на внешних рынках — как «топовую» комплектацию, внешним отличием которой должны были стать четыре фары головного света. В этом была вполне очевидная логика: именно так поступали многие европейские производители, да и «Москвич» на большинстве рынков продавал свою 408-ю модель в двух вариантах исполнения: «стандартном» с двухфарным светом и «люксовом» с модным в те годы четырёхфарным.

Проработка дизайна: первые шаги

Итак, основные технические и компоновочные решения будущего автомобиля были в целом определены уже на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов. Что же касается дизайна, то он складывался постепенно.

К сожалению, о самом раннем этапе создания внешнего облика машины у меня набралось довольно мало информации.

Например, из слов участвовавшего в создании новой модели Юрия Викторовича Данилова, приведённых в книге «Высокой мысли пламень», можно заключить, что графический проект и макет перспективной «Волги» были выполнены ещё в 1958 году им самим, Леонидом Циколенко и Львом Еремеевым в масштабе 1:5.

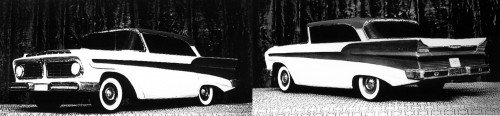

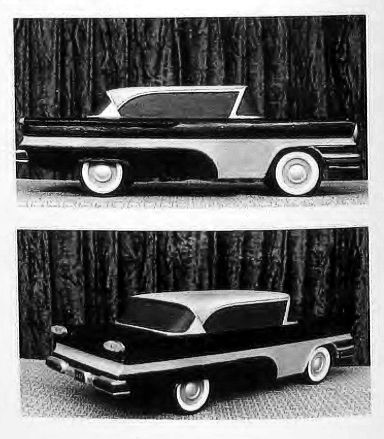

Не могу утверждать со стопроцентной достоверностью, но, судя по всему, вот эта давно завалявшаяся у меня в архиве фотография как раз и изображает этот масштабный макет 1958 года:

Если это действительно он, то будет вполне логично считать, что в его «лице» мы и имеем отправную точку всех работ по «Волге» ГАЗ-24 — так сказать, её «исток».

Если это действительно он, то будет вполне логично считать, что в его «лице» мы и имеем отправную точку всех работ по «Волге» ГАЗ-24 — так сказать, её «исток».

Каких либо иных деталей Юрий Данилов не сообщает, тем более что с 1959 года он уже перешёл на Запорожский завод, и в дальнейшей разработке ГАЗ-24 участия не принимал. Циколенко же, уже в паре с другим художником-конструктором, Н.И. Киреевым, продолжил работу над дизайном автомобиля в качестве одной из сторон на объявленном в художественно-конструкторском бюро завода открытом конкурсе.

Видимо, к той же линии работ относятся и другие сохранившиеся до наших дней ранние эскизы и фотографии поисковых макетов, датированные 1959-60 годами:

Автором этого проекта дизайна тоже был Юрий Данилов. Судя по всему, это был вариант проработки дизайна именно для того самого рамного шасси, о котором упоминает Владимир Борисович Реутов.

Автором этого проекта дизайна тоже был Юрий Данилов. Судя по всему, это был вариант проработки дизайна именно для того самого рамного шасси, о котором упоминает Владимир Борисович Реутов.

В нём очень сильно чувствуются влияние американского «аэростиля» тех лет, с характерной для него лихой игрой пластики кузовных панелей, многоцветными окрасками, неизменными хвостовыми плавниками и гнутыми панорамными стёклами спереди и сзади. Обращает на себя внимание также чисто-американский тип кузова, «хадтоп-седан» — без центральной стойки.

Это не случайно: в тот момент не только простые советские граждане, но и сами художники-конструкторы находились под впечатлением от экспонатов американской промышленной выставки 1959 года в Москве (первой и последней), на которой были представлены все основные модели автомобилей североамериканского рынка 1959 модельного года. Так что, нет ничего удивительного в том, что и созданный ими проект перспективной «Волги» второго поколения (доведенный до пластилинового макета) содержал в себе черты многих заокеанских автомобилей именно этого периода.

В том же 1960 году предложил своё видение нового автомобиля и автор внешнего облика двадцать первой «Волги» Лев Еремеев, однако его проект, хотя и вполне оригинальный, тянул скорее на глубокую модернизацию текущей модели, чем на перспективную разработку — получив более современные угловатые формы, он по сути повторял общий характер расположения поверхностей кузова ГАЗ-21.

В том же 1960 году предложил своё видение нового автомобиля и автор внешнего облика двадцать первой «Волги» Лев Еремеев, однако его проект, хотя и вполне оригинальный, тянул скорее на глубокую модернизацию текущей модели, чем на перспективную разработку — получив более современные угловатые формы, он по сути повторял общий характер расположения поверхностей кузова ГАЗ-21.

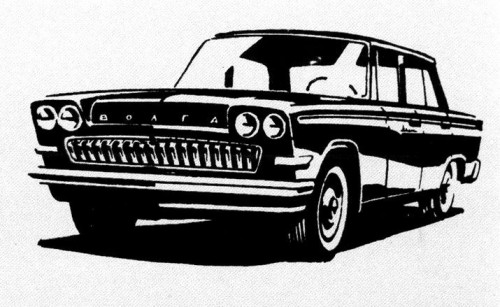

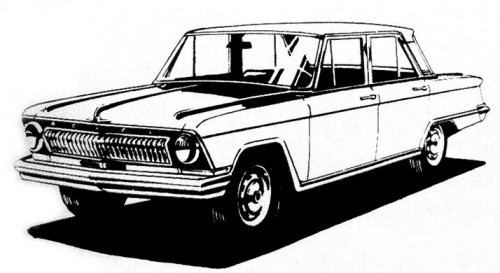

Между тем, уже в самом начале шестидесятых годов в автомобильном дизайне стала назревать очередная революция. Модные тенденции вновь сделали крутой поворот — и на смену вычурным, перегруженным декором моделям рубежа десятилетий стали приходить новые, выполненные в так называемом линейно-плоскостном стиле. Если раньше форма кузова автомобиля была «вылеплена», как фигурка из куска пластилина, то теперь её стали образовывать протяжённые плоскости, возникающие же в местах их пересечений линии очерчивали внешние обводы кузова, разделяя его поверхность на отдельные грани. В сумме всё это давало достаточно строгий и угловатый, но при этом чистый и элегантный облик автомобиля:

Родоначальником этого стилистического направления стал Lincoln модели 1961 года (на картинке) дизайнера Элвуда Энгла, а на своих массовых моделях его первыми применили различные ветви корпорации General Motors в 1962...1964 модельных годах. За лидерами последовали и остальные производители — сначала в Штатах, а затем и в Европе, где к тому времени уже сложился свой стиль, со своими лидерами и ориентирами.

Родоначальником этого стилистического направления стал Lincoln модели 1961 года (на картинке) дизайнера Элвуда Энгла, а на своих массовых моделях его первыми применили различные ветви корпорации General Motors в 1962...1964 модельных годах. За лидерами последовали и остальные производители — сначала в Штатах, а затем и в Европе, где к тому времени уже сложился свой стиль, со своими лидерами и ориентирами.

И уже вскоре оказалось, что на фоне новейших зарубежных моделей выполненные на рубеже десятилетий наработки газовцев стали выглядеть едва ли не комично. Работу над внешностью автомобиля пришлось начинать заново.

Пламенное сердце для новой «Волги»

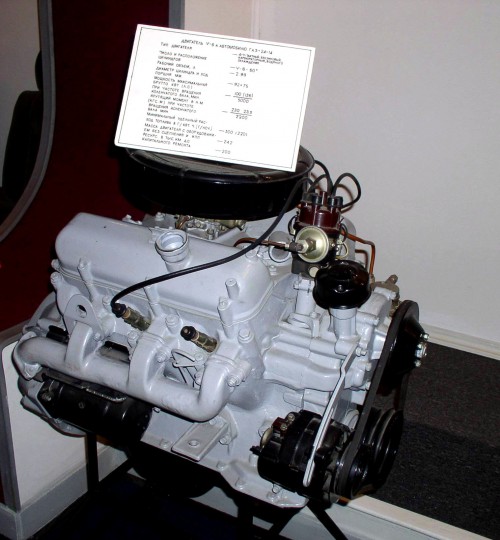

Как уже упоминалось, с самого начала для новой модели прорабатывалось сразу три варианта силового агрегата: модернизированная рядная четвёрка от ГАЗ-21; перспективный V6; V8 на основе двигателя «Чайки» — все в вариантах с механической и автоматической коробками передач.

Работы над собственным V6 для перспективной модели среднего класса в конструкторском бюро силовых агрегатов ГАЗ-а начали с учётом опыта проектирования V8 для «Чайки». Это был не «обрезанный» на два цилиндра V8, как, например, разработанный в те же годы фирмой Buick двигатель Fireball V6, а полностью новым мотор, с углом развала цилиндров 60° и неплохими для своего времени характеристиками.

Сохраняя унаследованную от предыдущих моторов завода сравнительно невысокую степень форсирования и хорошую тягу на низах, он был более высокооборотным, рассчитанным на более высокие динамические характеристики и скорости движения. По минимальному удельному расходу топлива он практически не отличался от четырёхцилиндрового двигателя: 220 г/л.с.·ч против 210, но при этом был на 30% мощнее и при тех же оборотах выдавал на 30% больше крутящего момента. Разница в массе с рядной четвёркой даже в варианте с чугунным блоком цилиндров составляла лишь около 50 кг.

Опытные автомобили с различными вариантами этого двигателя обозначались как ГАЗ-24-14 (чугунный блок цилиндров) и ГАЗ-24-18 (алюминиевый).

К сожалению, с освоением этого силового агрегата дело так и не заладилось. По одной информации, работы над этим мотором затянулись, и к началу серийного производства ГАЗ-24 он так и не вышел из стадии опытных образцов. По другой — он прошёл испытания, был рекомендован к производству и даже заложен в план, но оказалось, что Заволжский моторный завод, и без того не справлявшийся с текущими плановыми показателями по выпуску четвёрок и V8, не имел производственных мощностей для его освоения. В 1973 году генеральный директор производственного объединения АвтоГАЗ И.И. Киселёв на вопросы журналистов о судьбе V6 отвечал, что работы над ним ведутся, но для начала его производства необходимо создание нового филиала завода, чему пока мешают приоритетные планы по его расширению для увеличения выпуска грузовиков.

Так или иначе, автомобиль пошёл в серию без него; сначала его было решено освоить на втором этапе работы над машиной, уже параллельно с серийным производством, а затем от комплектации им в серийном производстве и вовсе отказались. Впоследствии он ещё раз всплыл при подготовке производства семейства ГАЗ-3101 / 3102, но и тогда отраслевое министерство не сочло целесообразным отпустить финансирование на освоение его в массовой серии.

Правда, впоследствии ГАЗ всё же стал по индивидуальным заказам оснащать часть выпуска «Волги» импортными шестицилиндровыми двигателями марок BMW, Mercedes-Benz, Ford и P.R.V. — как рядными, так и V-образными, что отчасти компенсировало отсутствие собственного V6 в производственной программе. В основном эти автомобили эксплуатировались в качестве более дешёвой альтернативы знаменитой «догонялке» с V8, а также служили «персоналками» для высокопоставленных сотрудников силовых министерств. Например, такая машина была служебной у начальника ГАИ Горьковской области.

Что касается базового 2,5-литрового четырёхцилиндрового двигателя, то он представлял собой форсированный и несколько переделанный в технологическом отношении вариант мотора от ГАЗ-21, созданного в своё время с большим запасом для последующей модернизации и этого запаса на тот момент ещё отнюдь не исчерпавший.

V8 рабочим объёмом 5,53 литра тоже не представлял собой чего либо принципиально нового, будучи по сути унаследован от предыдущего поколения быстроходных автомобилей среднего класса, «Волги» ГАЗ-23.

Оба мотора были на тот момент вполне современным по конструктивным решениям и удельным характеристикам, хорошо освоены и в производстве, и в ремонте.

Для четвёрки и V6 планировалась комплектация как новой четырёхступенчатой механической коробкой передач, так и гидромеханическим «автоматом». Механические коробки изначально предполагалось использовать в основном на модификации для такси. Также в прессе тех лет упоминалось о том, что завод намерен оснастить часть серийных машин трёхскоростной механической трансмиссией с полуавтоматическим овердрайвом (повышающая передача, как пятая в современных коробках, но выполненная как отдельный агрегат).

На практике из всех вариантов на серийной модели осталась только четырехступенчатая механическая трансмиссия с рычагом в полу, как сочетающая достаточно высокий технический уровень с простотой производства и обслуживания, хорошими динамическими качествами и сравнительно невысоким расходом топлива и в наибольшей степени соответствующая опыту мирового (точнее — европейского) автомобилестроения.

Подготовка производства

Уже на ранних этапах проектирования стало ясно, что проектируемый автомобиль по сравнению с ГАЗ-21 потребует ощутимо более высокой производственной культуры. Будущая «Волга» ГАЗ-24 содержала конструктивно более сложные агрегаты, значительно повысились требования к точности и качеству изготовления. В конструкции автомобиля и задействованных в его изготовлении производственных процессах использовались принципиально новые материалы и технологии. Поэтому параллельно с проектированием самого автомобиля проводились работы по подготовке его производства.

В 1962 году был введен в эксплуатацию первый в стране цех точного литья по выплавляемым моделям, на котором впоследствии была запущена также первая в стране автоматическая линия формовочного литья.

В апреле 1966 года советским правительством было утверждено проектное задание по масштабной реконструкции Горьковского автозавода, на что была выделена огромная по тем временам сумма в 125 миллионов рублей. В ней приняли участие десятки проектных и исследовательских НИИ, сотни заводов поставляли производственное оборудование и оснастку. Одновременно началась реконструкция и на предприятиях-снежниках — горьковской «Красной Этне», Борском стекольном, Заволжском моторном и других заводах.

Старые цехи завода были расширены, на прилегающей к ним территории были возведены новые, с современным производственным оборудованием и автоматизированными производственными линиями. Специально для выпуска новой модели «Волги» был расширен конвейер за счёт возведения пристроя к северной части цеха сборки кузовов.

В ходе подготовки к производству новой модели был освоен выпуск новых сортов пластических масс, на которые приходилось до 18 кг в конструкции каждого автомобиля — на одном уровне с новейшими зарубежными моделями тех лет, лакокрасочных покрытий, металлокерамики, деталей, полученных методами порошковой металлургии. На Заволжском моторном заводе для изготовления блоков цилиндров двигателей ГАЗ-24 была впервые в мировой практике разработана и применена высокопроизводительная технология литья алюминиевых сплавов под давлением.

В ходе подготовки к производству новой модели был освоен выпуск новых сортов пластических масс, на которые приходилось до 18 кг в конструкции каждого автомобиля — на одном уровне с новейшими зарубежными моделями тех лет, лакокрасочных покрытий, металлокерамики, деталей, полученных методами порошковой металлургии. На Заволжском моторном заводе для изготовления блоков цилиндров двигателей ГАЗ-24 была впервые в мировой практике разработана и применена высокопроизводительная технология литья алюминиевых сплавов под давлением.

В 1967 году в Горьком был возведён первый в стране завод штампов и пресс-форм, на котором была изготовлена оснастка для производства кузова и алюминиевого блока двигателя ГАЗ-24. До этого многие необходимые для производства автомобилей крупные штампы в основном приходилось импортировать из-за рубежа, так как ни одно предприятие в стране не имело достаточных мощностей для их изготовления.

В 1968 году рядом с ним был построен завод коробок скоростей, освоивший выпуск новой, более сложной трансмиссии для ГАЗ-24. Производство на нём было автоматизировано, что позволило существенно снизить трудоёмкость изготовления агрегатов трансмиссии и увеличить их выпуск.

В поисках единственно верного решения

Неуспех первых попыток создания облика перспективной модели среднего класса горьковчан нисколько не смутил.

Стало ясно, однако, что создание внешности нового автомобиля среднего класса будет весьма сложной задачей, в особенности с учётом того, что после своего освоения, запланированного примерно на середину...вторую половину шестидесятых годов, она должна была выпускаться на протяжении 10...15 лет — в соответствии с принятыми на ГАЗ-е темпами обновления модельного ряда, и на протяжении всего этого срока выглядеть достаточно уместно по сравнению с иностранными аналогами.

Как уже упоминалось, «Волга» ГАЗ-21, при всех сильных сторонах своего дизайна, этому требованию не удовлетворяла: её дизайн стал устаревать уже через несколько лет после начала массового производства. Если учесть, что по сути та же история повторилась и с «Чайкой» ГАЗ-13, которая уже к началу шестидесятых годов, ещё отнюдь не выработав ресурс технического устаревания, стала выглядеть безнадёжно устарело с точки зрения дизайна — становится вполне понятна та осторожность и даже робость, с которой заводские художники-конструкторы подошли к созданию внешнего облика ГАЗ-24, как будто боясь поторопиться, сделать неверный шаг — и пропустить очередной крутой поворот мировой автомобильной моды, как это уже случалось в прошлом.

При этом, безусловно, стремление дизайнеров замедлить визуальное устаревание автомобиля не могло не привести к тому, что его внешность была заведомо обречена быть менее яркой и выразительной, чем у «Чайки» или даже двадцать первой «Волги» — ведь обычно именно наиболее экстравагантные, вычурные элементы дизайна особенно подвержены быстрому устареванию.

При проектировании автомобиля обычно дизайнеры (в терминологии тех лет — художники-конструкторы) и инженеры работают параллельно, но во многом независимо друг от друга, используя единое техническое задание, содержащее так называемую выкопировку эскизной компоновки — чертёж, определяющий основные размеры, линии и пропорции будущего автомобиля, с нанесенными на них контурами силового агрегата, радиатора, агрегатов трансмиссии, колесами, полом кузова и обобщенными предварительными линиями крыши, капота, крышки багажника, лобового и заднего стекол, линиями углов переднего и заднего свесов — в общем, всем, что должно оставаться на машине неизменным вне зависимости от конкретного оформления ее дизайна. После этого дизайнеры, работающие над внешним обликом автомобиля, могут менять его в установленных пределах достаточно свободно и независимо от ведущихся параллельно работ над технической «начинкой».

Поэтому в полную силу работы над дизайном нового автомобиля начались примерно с 1961 года, когда стали окончательно ясны основные момент конструкции и появилась устоявшаяся компоновка нового автомобиля, с пониженным уровнем пола, боковины кузова и крыши, которую и передали на отработку художникам-конструкторам, а автомобильная мода приостановила свои метания и более-или менее стабилизировалась по обе стороны Атлантики.

Кстати, вполне вероятно, что вот этот довольно широко известный в кругах волговодческой общественности чертёж из учебника для водителей за авторством К.С. Шестопалова:

и есть перерисовка той самой, исходной компоновки, утвержденной в начале шестидесятых годов. Во всяком случае, сходство с одним из ранних вариантов дизайна автомобиля несомненно.

и есть перерисовка той самой, исходной компоновки, утвержденной в начале шестидесятых годов. Во всяком случае, сходство с одним из ранних вариантов дизайна автомобиля несомненно.

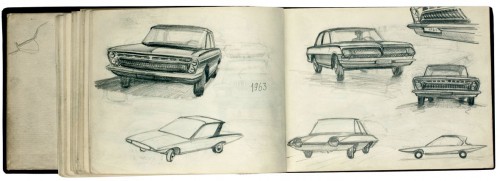

К счастью, до нашего времени дошли скетч-буки заводских дизайнеров и многочисленные фотоматериалы, позволяющие проследить за полётом их мысли в ходе работы над новым автомобилем.

За период творческого поиска одних только различных полноразмерных поисковых макетов было выполнено как минимум шесть штук, все — с различными вариантами дизайна, причём внешний вид макетов как будто отражает ход развития мирового автодизайна тех лет — от «переходного» стиля конца пятидесятых — начала шестидесятых, с характерной для него определенной экзотичностью форм, к классическому стилю середины-второй половины шестидесятых.

Рисунок В.Н. Носакова из Музея ГАЗ-а

Рисунок В.Н. Носакова из Музея ГАЗ-а

Первые варианты дизайна, датированные 1961 — началом 1963 года, демонстрируют тот же стиль, который был характерен для готовившегося в то время к производству «Москвича-408»: панорамное заднее стекло, «парящая» крыша с плоской панелью и лёгкими стойками, рудименты хвостовых плавников — всё это в некоторой степени напоминало стилистику европейских автомобилей той эпохи, созданных под влиянием работ итальянского дизайн-ателье Pininfarina, хотя и всё ещё с явным американским акцентом.

Обратим внимание на то, что уже на этом этапе на некоторых эскизах начинают проскакивать элементы, хорошо знакомые по серийному автомобилю: «китовый ус» решётки радиатора, две горизонтальные «ноздри» под решёткой, цельноштампованные внешние панели дверей без отдельных рамок, скошенные уголки форточек в остеклении. Также уже на этом этапе появилась простая плоская и симметричная панель приборов, обеспечивающая перенос рулевого управления направо при создании экспортных модификаций.

Работавший в те годы в художественно-конструкторском бюро завода Владимир Никитич Носаков вспоминает, что сначала разработчики опасались, что решётка радиатора типа «китовый ус» будет экранировать поток воздуха, ухудшая охлаждение силового агрегата. Эти опасения оказались беспочвенны, и такая решётка стала фирменной для последующей продукции завода, начиная с модернизированной ГАЗ-21, пошедшей в серию в том же 1962 году.

Сам Владимир Никитич в 1962 году принадлежал проект, известный под обозначением М-27, который на тот момент имел, пожалуй, наиболее перспективный дизайн среди всех остальных предложений.

Сам Владимир Никитич в 1962 году принадлежал проект, известный под обозначением М-27, который на тот момент имел, пожалуй, наиболее перспективный дизайн среди всех остальных предложений.

Между тем, работы продолжались, и на конкурс поступали и поступали новые предложения.

Рисунки В.Н. Носакова из Музея ГАЗ-а

С 1963 года в работах дизайнеров уже начинают доминировать более «американоидные», мускулистые черты, с эскизов этого периода на нас смотрят автомобили со сложной пластикой кузовных панелей, явно в духе работ Билла Митчела первой половины шестидесятых годов. Появляются V-образные завершения крыльев и мощная, широкая задняя стойка крыши.

На завершающем этапе создания внешнего облика автомобиля тон стали задавать более простые и чистые формы, воплощённые в новых работах Циколенко и Киреева. Владимир Носаков вспоминает, что финальный вариант полноразмерного макета был вылеплен ими на исходе 1963 года в ходе двухнедельного творческого порыва в запертой мастерской.

Окончательно облик нового автомобиля определил художественный совет, прошедший в январе 1964 года, на котором был окончательно утвержден последний проект Циколенко и Киреева, одержавший победу над конкурентами не в последнюю очередь благодаря отмеченным участвовавшим в худсовете дизайнером из НАМИ Юрием Долматовским свежести и оригинальности. Впоследствии в него вносились небольшие изменения и поправки, но общий образ будущей «Волги» явно сложился уже на этом этапе.

Итак, к 1965 году работы над внешним обликом «Волги» ГАЗ-24 были завершены.

Художникам-конструкторам наконец-то удалось найти то единственное сочетание элементов дизайна, которое позволило, с одной стороны, следовать в русле последних тенденций американской и общемировой автомобильной моды, а с другой — дать новой «Волге» необходимую долю самобытности, создать неповторимый, узнаваемый облик, которого были лишены в целом довольно безликие ранние прототипы.

Финальный вариант дизайна отличался строгостью и относительной простотой форм, что дало ему хороший «запас прочности» с точки зрения морального старения. Он сочетал «американские» пропорции и общую форму кузова с более мягкой, «европейской» пластикой и деталировкой, будучи таким же симбиозом тенденций дизайна, идущих с обоих берегов Атлантики, как и предыдущая модель, «Волга» ГАЗ-21, но при этом имея и свои вполне оригинальные, ни на что не похожие черты.

В отличие от «двадцать первой», которая «брала за душу» главным образом сложным, многообъёмным пластическим решением своего кузова, новую «Волгу» привлекательной делали хорошо подобранные пропорции, которые в сочетании с умеренным использованием в отделке блестящих орнаментов создавали впечатление скромного, но опрятного современного автомобиля, с уместным для седана этого размерного класса акцентом на визуальный динамизм, который создавали абсолютно прямая линия ребра жесткости на боковине, контрастно подчеркивающая её элегантный изгиб, округлённая крыша с большими углами наклона лобового и заднего стёкол, создающая впечатление хорошей обтекаемости, и V-образный профиль оконечностей кузова. Как видно, дизайн автомобиля был хотя и довольно простым, но всё же нюансным, богатым мелкими деталями, оказывающими существенное влияние на визуальное восприятие машины в целом.

Внешность «Волги», разработанная в середине шестидесятых, выглядела абсолютно уместно на фоне создававшихся параллельно с ней новейших моделей американского рынка 1965—1967 модельных годов, не терялась на фоне представленных одновременно с ней на рубеже шестидесятых и семидесятых годов автомобилей европейского рынка, и даже спустя десять лет после 1965 года в целом не была инородным телом на фоне серийных моделей тех лет, в отличие от того же «Москвича», что явно говорит об удачности выбранных разработчиками дизайнерских решений.

Прототипы и постановка в производство

К 1965 году заводом уже была подготовлена производственная документация на новую модель, после чего появилась возможность приступить к созданию ходовых прототипов и их испытаниям.

А с 1966 года на улицах Горького и дорогах Горьковской области стали попадаться необычные автомобили с «заграничной» внешностью и шильдиками Super на передних крыльях — это были закамуфлированные под неопознанные иномарки самые первые ходовые прототипы новой «Волги», проходящие испытания. Их было несколько, с различными вариантами двигателей, коробок передач и внешнего оформления.

А с 1966 года на улицах Горького и дорогах Горьковской области стали попадаться необычные автомобили с «заграничной» внешностью и шильдиками Super на передних крыльях — это были закамуфлированные под неопознанные иномарки самые первые ходовые прототипы новой «Волги», проходящие испытания. Их было несколько, с различными вариантами двигателей, коробок передач и внешнего оформления.

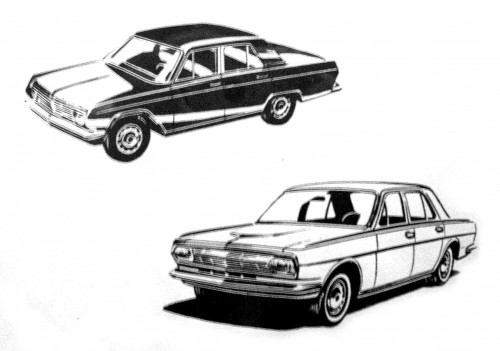

В 1967 году автомобиль прошёл традиционные для того времени государственные приёмочные испытания, включавшие ресурсный пробег через всю страну, в котором он шёл совместно с иностранными моделями-одноклассниками, среди которых просматриваются Chevrolet Chevy II модели 1962-64 и Ford Falcon Wagon модели 1964-65 годов.

По итогам государственных испытания в 1967 году автомобиль был принят к серийному производству.

По итогам государственных испытания в 1967 году автомобиль был принят к серийному производству.

Четырёхфарный вариант

В принципе, на тот момент практически всё уже было готово к его началу. Автоэкспорт даже победно отрапортовался перед западной публикой о выходе новой советской машины взамен ГАЗ-21, начав рекламную кампанию — что оказалось, впрочем, весьма опрометчиво, так как до начала сколько бы то ни было серийного производства прошло долгих три года, в течении которых продажи ГАЗ-21 сильно пострадали из-за ожидания западным потребителем новой модели. Не удалось даже приурочить запуск новой машины к отмечавшемуся в 1967 году 50-летию Советской власти.

Дело в том, что после 1966-67 годов основной головной болью отраслевого министерства стала «стройка века» — возводившийся в Тольятти по контракту с «Фиатом» Волжский автомобильный завод. Политическое давление со стороны партийных органов постепенно обеспечило перераспределение денежных потоков в отрасли, так что ГАЗ, с точки зрения министерства и так получивший свой «кусок пирога» во время реконструкции, постепенно стали «отлучать» от государственной кормушки. А ведь в этих условиях завод должен не только осваивать в производстве легковую «Волгу», но ещё и существенно увеличить выпуск грузовых автомобилей, продолжая вести работы по перспективным моделям и выполняя план по очень сложной программе дизелизации грузового автотранспорта.

Кроме того, после начала 5 июля 1967 года очередной арабо-израильской войны, угрожавшей дестабилизацией политической обстановки по всему миру, основные силы завода были брошены на увеличение выпуска военной техники, в том числе — производство текущей модели БТР-60 (ГАЗ-49) и разработку перспективной — БТР-70, которая была специально по такому случаю в спешном порядке принята на вооружение в 1971 году, хотя до фактического начала выпуска прошло ещё пять лет.

Кстати, здесь вряд ли стоит пенять на советскую экономику. Например, в США в 1952-53 годах и производство, и обновление модельных рядов всех ведущих производителей автомобилей также были существенно нарушены из-за Корейской войны и связанных с ней ограничений на поставки металлов и энергоносителей. Собственно, для американцев это не была война — официально использовался термин «полицейская операция», однако президент Трумэн вынашивал планы по объявлению этого конфликта полноценной войной, и, случись это, вся американская экономика была бы переведена на военные рельсы, а производство легковых автомобилей — сильно ограничено или вовсе прекращено, как это было в годы мировой войны.

Первые более-менее серийные экземпляры «Волги» ГАЗ-24 — постановочная партия — были собраны только в 1968 году; всего в этой серии была 31 машина.

Первые более-менее серийные экземпляры «Волги» ГАЗ-24 — постановочная партия — были собраны только в 1968 году; всего в этой серии была 31 машина.

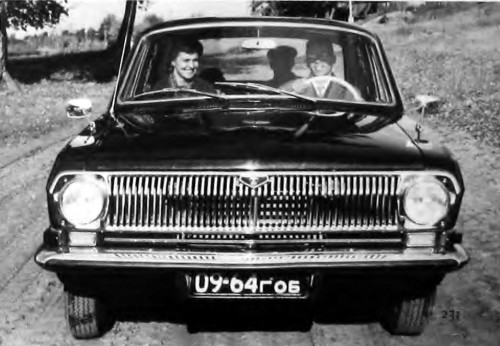

В конце того же года один из прототипов «Волги», темно-вишневого цвета с госномером 02-59ГОБ, был представлен публике на ВДНХ. От последовавших за ней серийных машин она отличалась только крашенными на американский манер в черный цвет дисками и шинами с белой полоской (на некоторых снимках она позирует и без них).

В конце того же года один из прототипов «Волги», темно-вишневого цвета с госномером 02-59ГОБ, был представлен публике на ВДНХ. От последовавших за ней серийных машин она отличалась только крашенными на американский манер в черный цвет дисками и шинами с белой полоской (на некоторых снимках она позирует и без них).

Конвейер запустили в конце 1969 года, без остановки производства, успев до конца года сделать только 215 автомобилей новой модели. Производство последних партий ГАЗ-21 при этом всё ещё шло полным ходом.

Примерно тогда же произошла и международная премьера автомобиля — на выставке в польском Пловдиве (1969) и на Лейпцигской весенней ярмарке (1970), где «Волга» получила золотую медаль. Последняя была (и остаётся в наши дни) действительно серьёзным международным мероприятием: MusterMesse была парадной витриной ГДР и стран социализма в целом, а Лейпциг — центром торговли с западом, так что её выбор выглядит вполне логично.

И лишь 15 июля 1970 года заводские ворота покинула последняя «Волга» первого поколения — ГАЗ-21УС цвета «антрацит», после чего полноправной «хозяйкой» легкового конвейера ГАЗ-а уже стала «двадцать-четвёртая» машина. На известной фотографии видно, что сразу за последней «двадцать-первой» на конвейере уже идут шасси новой модели, на одно из которых готов опуститься плывущий в воздухе кузов. Никаких «переходных» модификаций или чего либо подобного не существовало.

Первые зелёные огоньки таксомотора за стеклом «двадцать-четвёрки» зажглись ещё в 1969 году, когда пятиместные автомобили с дефорсированным для работы на бензине А-76 двигателем ЗМЗ-2401, таксометром и моющейся обивкой сидений дерматином появились в такоспарках городов с высокой пропускной способностью этого вида транспорта для оценочных испытаний. А в 1971 году началось и их массовое производство под обозначением ГАЗ-24-01.

Первые из них красились в самые разные цвета — как правило светлые, но встречались даже чёрные. Однако довольно быстро для таксомоторов был стандартизирован светло-салатовый колер с поэтическим названием «Резеда», который на ближайшее десятилетие стал «форменным» для советского такси. Лишь в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов он стал постепенно вытесняться более обычным в мировой практике лимонно-жёлтым (впрочем, и из этого правила были исключения). Примерно тогда же расположенный в уголке переднего стекла зелёный «глаз» сменил более привычный «гребешок» на крыше.

Первые из них красились в самые разные цвета — как правило светлые, но встречались даже чёрные. Однако довольно быстро для таксомоторов был стандартизирован светло-салатовый колер с поэтическим названием «Резеда», который на ближайшее десятилетие стал «форменным» для советского такси. Лишь в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов он стал постепенно вытесняться более обычным в мировой практике лимонно-жёлтым (впрочем, и из этого правила были исключения). Примерно тогда же расположенный в уголке переднего стекла зелёный «глаз» сменил более привычный «гребешок» на крыше.

Далеко не сразу привыкшие к «двадцать первым» «Волгам» таксисты оценили преимущества нового автомобиля; впрочем такой же протест у консервативных таксистов вызвала и замена трудяг—«Побед» на непривычные и казавшиеся слишком, как бы сейчас сказали, «гламурными» двадцать первые. Однако значительно сократившиеся объем и трудоемкость технического обслуживания, намного лучшая динамика, просторный и более удобный салон, современный внешний вид и другие преимущества всё же со временем изменили их мнение. «Волги» этой и последующих модификаций оставались основной советского и российского парка такси вплоть до конца девяностых — начала двухтысячных годов.

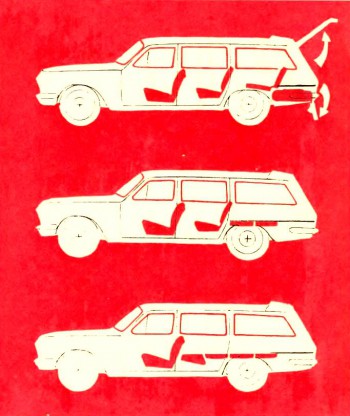

В конце 1972 года был освоен и большой семи-восьмиместный универсал ГАЗ-24-02 с продуманной организацией внутреннего пространства: три ряда диванов, из которых два задних могли складываться, образуя ровную, удобную площадку для груза:

При этом все сидения, кроме двух передних, имели сугубо утилитарную, упрощённую конструкцию и комфортабельность поездки на них была существенно ниже, чем на заднем сидении седана: универсал в СССР в первую очередь рассматривался в качестве грузового транспорта.

При этом все сидения, кроме двух передних, имели сугубо утилитарную, упрощённую конструкцию и комфортабельность поездки на них была существенно ниже, чем на заднем сидении седана: универсал в СССР в первую очередь рассматривался в качестве грузового транспорта.

Также в начале 1973 года был начат выпуск модификации универсала ГАЗ-24-04 для грузопассажирского такси. В августе 1975 за ним последовал автомобиль для медицинской службы ГАЗ-24-03.

Первоначально универсал «Волга» не числился среди товаров народного потребления, однако к 1975 году его стало можно официально приобрести за чеки Внешпосылторга через магазины «Берёзка» (в РСФСР) и их аналоги (в других республиках), а со временем — примерно к концу семидесятых...началу восьмидесятых — и за обычные рубли. При этом универсалов в магазины завозили очень немного, поэтому даже в восьмидесятые годы в личном пользовании они были редкостью.

Выпуск «Волги» в течение всего советского периода вообще был весьма невелик, порядка 60...70 тысяч машин в год (для сравнения, фордовские заводы в Америке в семидесятых годах самое время выпускали около 20 тысяч автомобилей каждый день). Большая часть машин уходила по распределению в такси, государственные учреждения и организации, а также на экспорт. В результате для внутренних розничных продаж довольно немного автомобилей, которые не покрывали даже сравнительно невысокого, с учётом ешё и немаленькой розничной цены автомобиля, спроса.

Выпуск «Волги» в течение всего советского периода вообще был весьма невелик, порядка 60...70 тысяч машин в год (для сравнения, фордовские заводы в Америке в семидесятых годах самое время выпускали около 20 тысяч автомобилей каждый день). Большая часть машин уходила по распределению в такси, государственные учреждения и организации, а также на экспорт. В результате для внутренних розничных продаж довольно немного автомобилей, которые не покрывали даже сравнительно невысокого, с учётом ешё и немаленькой розничной цены автомобиля, спроса.

Универсалов делали ещё намного меньше, чем седанов, и практически все они были нужны в народном хозяйстве, поэтому их долго продавали только за чеки в «Берёзке», либо, в отдельных случаях, по специальному распоряжению — например, многодетным семьям. Юрию Никулину дали купить универсал для перевозки тяжелого циркового оборудования. А в семье соседей родителей автора этого текста по дому универсал «Волга» начала семидесятых годов выпуска появился благодаря тому, что глава семьи был известным на весь Союз спортсменом-парашютистом, дважды абсолютным чемпионом мира по групповым прыжкам, и постоянно разъезжал по стране с багажником, набитым спортивным снаряжением.

Впрочем, достаточно очевидно, что массовая продажа «Волг» в руки частников никогда и не предусматривалась — для них были предназначены другие, более компактные и, положа руку на сердце, куда боле пригодные для такого режима эксплуатации «Москвичи» и «Жигули», выпускавшиеся сотнями тысяч, а затем и миллионами в год. При этом именно «Волга», пожалуй, в наибольшей степени заслуживает звания советского народного автомобиля — достаточно посмотреть на фотографии улиц городов тех лет, на которых эти машины явно доминируют. Понятно, что по-настоящему народным в СССР частный автомобиль быть не мог — этого попросту не предусматривала экономическая модель.

В 1973 году была освоена также «скорая помощь» ГАЗ-24-03 на базе универсала.

Наконец, в конце того же 1973 года была освоена и запланированная еще на самом раннем этапе проектирования малосерийная модификация с двигателем V8, выпускавшаяся преимущественно для нужд силовых ведомств — «дубль» ГАЗ-24-24.

На этом история создания автомобиля и его освоения в производстве завершена. О дальнейших модернизациях ГАЗ-24 в процессе производства вы можете прочитать в соответствующем разделе.